시민기자 유예숙

천지사방 부지깽이라도 불러다 써야 한다는 계절이다.

핑계 없는 무덤 없다는 말처럼 일 부리려는 마음에 하는 말인가 싶지만, 오죽 바쁜 철이면 한낮 부지깽이에 도움을 청할까 싶다. 봄 백수는 있어도 가을 백수는 없다는 말 또한 추수를 기다리는 밭작물이 떠오르니 그럴 만도 하다. 고사리손까지 필요했던 돌아가신 조모가 떠올라 울컥 어린 날의 추억 저편 옛이야기를 꺼내 멍석에 깔아 본다.

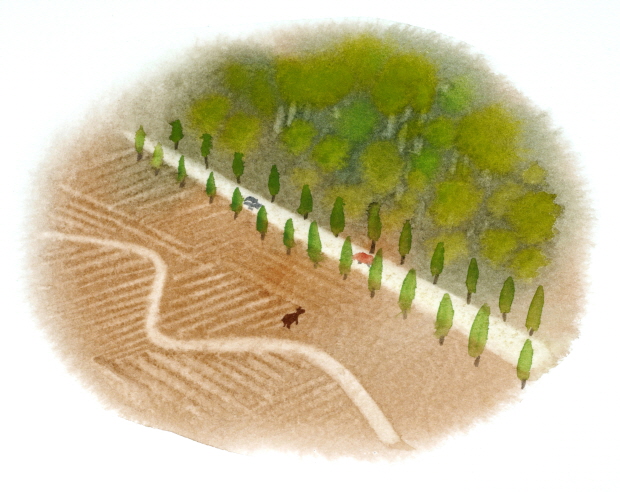

아침 이슬이 채 마르지도 않은 논두렁 길을 축구공을 차듯 신발을 적시며 할아버지를 따라 걷는다. 벼 이삭에 알이 차기 시작하니 알곡을 탐내는 새떼가 무리 지어 달려든다. 풋풋한 단맛을 훔치려는 새와 알곡 하나라도 지키기 위한 전쟁의 시작이다. 목이 터지도록 소리 질러보고 깡통과 북을 두들겨 보다가 작전을 바꾸어본다. 거울을 이용한 눈속임이다. 햇빛을 총알 삼아 일발 장전하고 새를 향해 기울여도 보고 반짝이는 거울을 올렸다 내렸다 기습작전을 펼친다. 새들과 숨바꼭질을 하며 뛰어다니다 보면 아이는 콩대와 옥수숫대 온갖 잡초까지 어린 종아리를 훑이고 위협을 가한다. 새 쫓는 일이 끝나고 씻으려면 몸이 쓰리고 아파온다. 새떼는 훼방꾼이 분명하다.

ⓒ포천시

한여름 장맛비 시련과 폭염에도 농부의 손길이 닿은 작물은 굴하지 않는다. 주인과의 숨바꼭질에서 살아남은 호박이 황금빛으로 익어가고 어린아이 발길질에도 논두렁 콩은 잘도 익어간다. 조부모 슬하에서 보호를 받고 살지만, 또한 조부모 손발이 되어드린다. 늘상 하는 심부름이지만 해가 바뀔수록 아이도 자라니 심부름 수위도 차원을 달리한다. 울 안에서 이루어지던 잔심부름이 대문 밖을 나와 개울 건너 이웃 마을까지 원정을 간다. 어린 것이 꽤 잘한다는 칭찬을 듣고 해 온 심부름이지만 오늘만큼은 다름을 실감하며 걱정이 풍선처럼 부풀어 오른다. 입버릇처럼 ‘하나뿐인 손녀’라고 귀하게 여기시면서도 먼 길 심부름을 시키다니 어린 마음에 푸념과 의심이 봇도랑을 넘는다.

큰 개울도 건너야 하고 논두렁을 지나 버스가 다니는 큰길 건너 높다란 교회 종탑이 보이는 목사님 사택을 향해 심부름을 간다. 어른 걸음이라도 빨리 걸어도 십여 분은 넘게 걸리리라. 부채를 내 던질 만큼 더위가 수그러질 무렵 달콤하고 풋풋한 논두렁 콩이 집으로 초대된 날이면, 그 콩의 첫맛을 목사님께 드리고 싶은 할머니의 정성은 벌써 수년째 이어진 심부름이다. 할머니는 툭툭 꺾인 거친 콩 줄기를 보자기에 야무지게 싸주시며 이르신다 ‘요 콩이 우리 집에서 수확한 첫 콩이니 밥할 때 꼭 넣어 드시래요’라고. 아이가 들고 가기엔 벅찰 만큼의 무게와 보자기 겉으로 거칠게 불거진 보퉁이가 여린 몸에 닿을 때마다 위해를 가해도 종종걸음이지만 부지런히 걷는다.

ⓒ포천시

장맛비에 넘친 개울물을 건너야 하는 무서움에 후들후들 두 다리는 사시나무가 된다. 두려움을 이겨내고 조심조심 건널 때는 등줄기마저 뜨겁다. 어렵게 한시름 놓을 때쯤이면 또 한 번의 위기를 맞는다. 군부대 앞 정자세로 보초를 서는 군인을 보는 어린 가슴은 진정하기 어렵다. 띄엄띄엄 집 한두 채 있는 집에 고인돌 앞을 지날 때면 어른들도 한 번쯤 쉬었다 가는 곳이다. 잠시 숨을 고르고 다시 오던 길만큼 걸어야 하지만 저만치 언덕에 교회를 보며 푸념해본다. 왜 하필 교회는 멀고 높은 곳에 있을까. 언덕을 오르자니 가슴에서는 할머니 다듬잇방망이 소리가 요란하고 입에서는 무명 빨래 풀 먹이는 소리가 뿜어져 나온다.

어린 꼬맹이는 교회 마당 가 매매 거리는 염소를 비껴서 인기척을 찾는다. 그 멀지 않은 곁에 백발이신 할머니가 계시다. 나이 지긋한 목사님의 아내다. 말하고 듣고 의사소통이 어려운 고령의 할머니에게 다가가 풋콩을 건네고 손바닥에 글을 쓰고 손짓 발짓하며 할머니가 일러준 대로 전한다. 교회 할머니는 쉰 듯 걸쭉한 음성으로 ‘어어’ 알아들었다는 의미로 박수를 한번 치고 손바닥에 글을 쓴다. 어린 꼬맹이는 고개를 끄덕이며 가지런한 옥수수 이를 드러내고 웃어드린다. 심부름을 끝낸 개운한 기분으로 돌아서는 아이를 염소 쪽으로 잡아끄신다. 잔뜩 긴장되어 경계심을 드러내지만 교회 할머니는 젖을 짜기 시작한다. 신기하게 보는 것도 잠시 우유 대접을 내밀며 데웠으니 먹으라고 건네주신다.

어린 꼬맹이는 익숙지 않은 맛일 거라는 선입견이 있었지만, 염소젖은 의외로 고소하고 따듯해 고개가 끄덕여졌다. ‘좋아요. 맛있어요’ 입 모양으로 표현하니 해바라기 같은 얼굴로 답하신다. 간다고 인사하니 먼 곳까지 와 고맙다고 토닥이며 안아준다. 혼자 보내는 것이 안타까워 그렁그렁한 사슴 눈빛으로 내 발걸음을 따라오시니 자꾸만 뒤를 돌아보게 한다. 가끔 당시 할머니가 왜 그런 어려운 심부름을 내게 시키셨는지 곰곰이 생각해 본다. 할머니는 어린 나에게 어른을 공경하는 기본적 소양을 가르쳐 주려고 하셨던 것은 아닌지. 처음 수확한 것과 좋고 귀한 것을 어른께 먼저 드려야 한다는 무언의 교육과 함께.

할머니는 이웃들과 나누고 어우러져 살아가는 것을 가르쳐주려는 뜻이었으리라. 형제 없이 자라 까칠함으로 외골수가 될까 걱정되어 둥글게 살아가는 산교육을 하시려던 할머니의 큰 뜻을 읽을 수 있다. 교회 할머니의 온화한 미소와 고소하고 따스한 염소젖을 맛보았던 순간을 간직한 철부지는 지금 가족을 위해 콩밥을 짖는다. 어느새 그리움이 출렁이는 풋콩의 추억을 더듬는다. 아련했던 과거의 나를 돌아보는 시간, 풋콩은 할머니의 사랑이었다.

*본 기사는 <에세이 문예 2019 겨울 호>에도 수록되었습니다.