시민기자 유재술

“판중추부사 서성이 죽었다. 서성은 인품이 엄중하고 행정에 능하여 여섯 도(道)의 관찰사로 나아가 모두 유능하다는 이름을 얻었는데, 이때에 이르러 죽었다. 충숙(忠肅)이란 시호를 내렸다."

조선왕조실록 인조 9년 4월 18일의 기사이다. 실록에 나타난 그에 관한 기사는 무려 335건에 이른다. 그는 도대체 어떤 인물이었을까.

송우리에서 포천으로 향하는 43번 국도를 따라 내려오다가 선단동 조금 못미친 곳에 약봉 서성의 묘가 있음을 알리는 커다란 바위에 새긴 표석이 서있다. 갈 길 바쁜 대개의 사람들이라 무심코 지나치게 마련인데, 오늘은 가을비 치고는 많은 비가 내리는 가운데 오늘은 작정을 하고 그의 묘소를 찾아가 본다.

ⓒ시민기자 유재술

ⓒ시민기자 유재술

여단 앞’이라는 버스 정류장에서 내려 군부대 방향으로 조금 걷다가 설운동 마을 안길로 접어들면 오래지 않아 그의 묘소를 볼 수 있다.

그는 누구인가. 사림(士林)에 의해 이끌어지던 조선의 유학이 중종의 치세를 넘어 명종 조에 이르러 훈구파가 모두 사라지던 무렵 선생은 지금의 서울 만리동에서 태어나 선조 19년 문과에 급제하여 병조좌랑을 지내고 임진왜란 때는 의주로 파천하는 임금을 호종했으며 함경도에서 가등청정의 왜군에게 사로잡힌 임해군과 순화군을 지략을 써서 구출하는 등의 공을 세우기도 하였으며, 광해군 때는 김재남의 무고로 11년이나 귀양살이를 하였으며, 인조반정으로 다시 조정에 복귀하여 형조, 병조, 예조판서를 지내기도 하였다. 이괄의 난과 후금의 정묘호란 때에 어가가 공주와 강화도로 몽진을 가자 다시 임금을 호종하기도 하는 등 격동의 시기에 정계에서 활동한 문신의 정치가였다.

문신으로 사후에 충숙이란 시호를 받았음은 다소 의외이다. 대개 문신으로 공이 높으면 문(文)가 들어가는 시호를 받게 마련인데, 충(忠)이라는 무신이 받는 시호를 받았음은 두 차례의 전란에서 그가 세운 공을 옳게 평가받았으므로 짐작된다.

조선후기 척화의 화신 청음 김상헌이 지었다는 비문이 새겨진 신도비를 모신 비각을 뒤로하고 동입서출(東入西出)의 예에 따라 그의 묘를 동쪽으로 올라간다.

ⓒ시민기자 유재술

ⓒ시민기자 유재술

비각은 전형적인 팔작지붕의 모습이고 단청은 세월의 탓인지 다소 바래 보이지만 그대로 역사임을 보여준다. 선생의 묘는 부인 여산 송씨와의 합장묘이다.

ⓒ시민기자 유재술

ⓒ시민기자 유재술

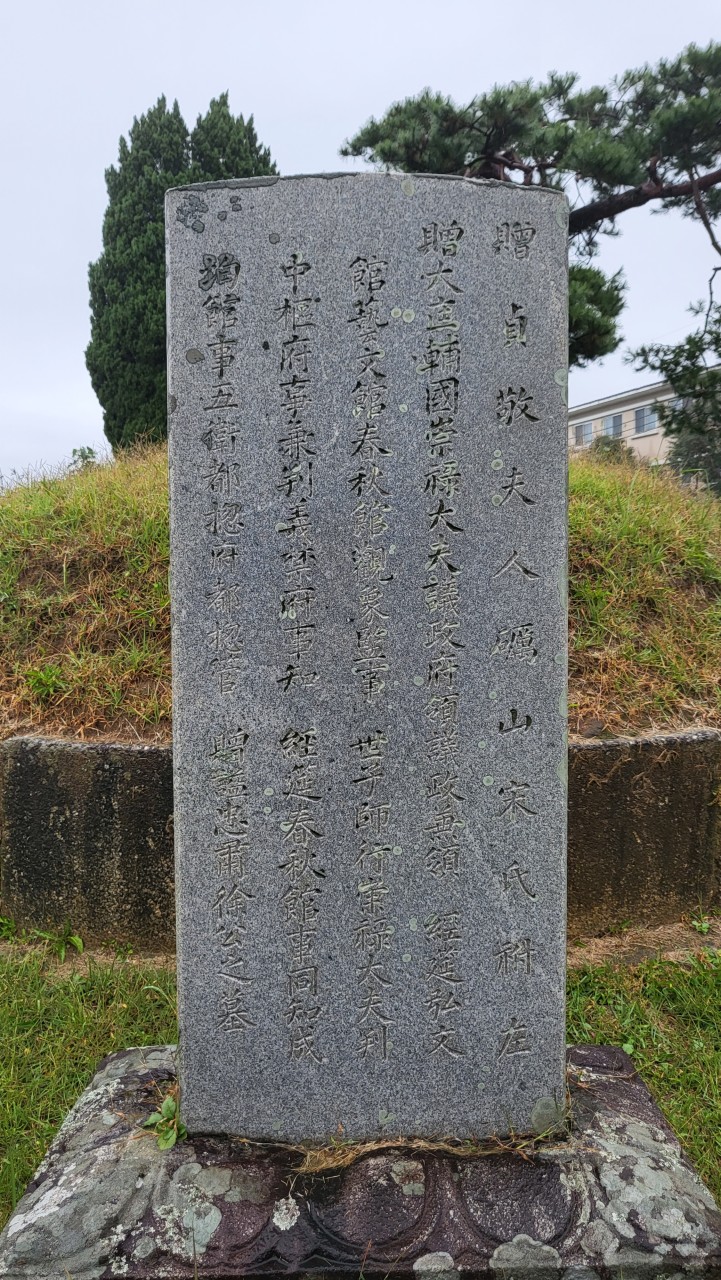

봉분을 중심으로 직각의 곡장이 봉분을 둘러싸고 있으며, 좌우 양쪽으로 문인석과 망주석이 각각 한 쌍을 이뤄 자리하고 있고 봉분 앞에는 그가 몸담았던 관직이 새겨진 비석이 상석을 사이에 두고 세워져 있다. 홍문관, 예문관, 춘추관을 비롯 관찰사와 세자를 가르치는 스승으로, 또 판중추부사와 판의금부사, 그리고 사후 영의정에 추승 되는 등 비문에 나타난 그가 거친 관직은 화려하다.

ⓒ시민기자 유재술

ⓒ시민기자 유재술

뭔가 있을지 모를 기록을 찾아 봉분을 한 바퀴 돌아본다. 봉분을 둘러싼 병풍석의 어느 하나에 눈이 간다. 선생의 13대 손인 국회의원 서범석 의원이 1969년 중수했다는 기록이다.

ⓒ시민기자 유재술

ⓒ시민기자 유재술

망주석의 머릿돌에 낀 두터운 이끼가 그동안 겪은 세월의 풍상을 말없이 보여주는 듯하다.

ⓒ시민기자 유재술

ⓒ시민기자 유재술

누군가의 무덤은 반드시 뒤에서 봐야 제대로 된 풍경을 볼 수 있다. 곡장을 따라 묘의 뒤편으로 돌아간다. 마치 멋진 꽃담을 보는듯한 곡장이다.

ⓒ시민기자 유재술

ⓒ시민기자 유재술

앞은 시야가 탁 트여진 너른 평야지대이고 뒤편은 구릉이 있는 전저후고(前低後高)이며, 앞에 포천천이 흐르고 있으니 이 또한 배산임수(背山臨水)의 명당자리이다.

ⓒ시민기자 유재술

ⓒ시민기자 유재술

그림을 보는듯한 곡장을 한 바퀴 돌아보고 묘 옆에 건축된 사당을 향해 발걸음을 옮겨간다.

보슬비처럼 내리던 빗방울은 점점 더 거세지더니 마치 여름날의 폭우처럼 쏟아진다.

ⓒ시민기자 유재술

ⓒ시민기자 유재술

그러나 작으나마 연꽃은 모두 떨어지고 제철을 만나 화려했던 지난날을 잃어버린 채 연잎만 가득한 연못(蓮池)에는 가을을 재촉하는 빗방울 소리만 요란하다.

아버지가 돌아가시고 가난한 살림에 홀로 자식을 길러낸 어머니는 서울 약현 지금의 만리동에서 떡과 술을 만들어 팔아 뒷바라지를 했으며, 그런 이유로 약주(藥酒)와 약과(藥菓)라는 말이 이때 유래되었다고 하는데, 대구 서씨의 양반 명문가에서도 가난은 누구에게나 그렇듯 피하기 어려운 것이었나 보다.

ⓒ시민기자 유재술

ⓒ시민기자 유재술

외삼문에 태극 모양의 대문과 홍살창이 있으니 이는 분명 제례와 관련된 집인데 문이 잠겨 들어갈 수 없어 기웃거리다 보니 아마 관리하시는 분이 사시는 집으로 보이는 건물이 있어 인기척을 내고 들어가 본다.

ⓒ시민기자 유재술

ⓒ시민기자 유재술

올해 100세를 2년 앞두고 계시다는 종부할머니가 기자를 맞으신다. 98세의 연세에도 불구하고 등이 구부러지기는커녕 반듯하게 허리를 펴신 채로 정정한 모습이시다. 낯선 사람의 방문으로 경계의 눈빛이시더니 몇 마디의 대화가 오가자 이내 외양만큼이나 넉넉하신 마음으로 대해주신다. 종부할머니의 허락을 얻어 재실과 안쪽의 사당을 살펴본다.

ⓒ시민기자 유재술

ⓒ시민기자 유재술

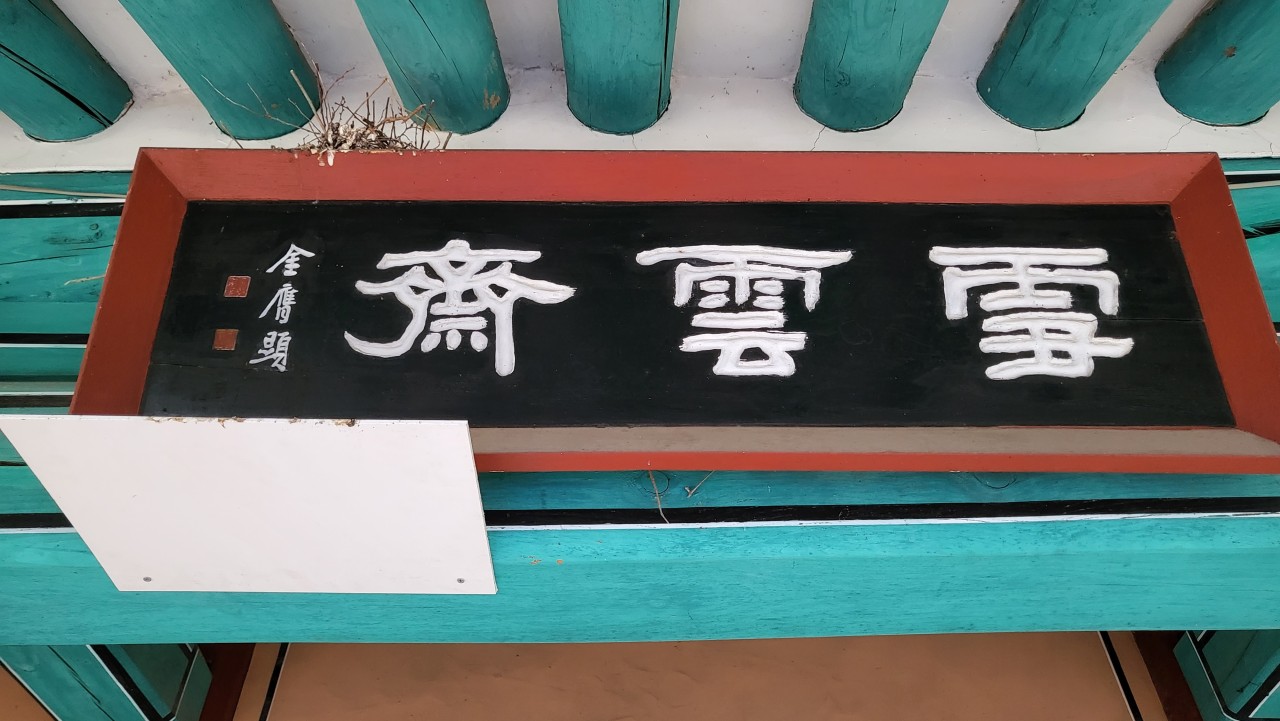

설운재라 쓴 현판이 걸린 이 건물은 재실로 쓰이고 있는데 꽤 사람의 손길이 닿은 모습이 역력하다. 경내에는 선생의 사적비가 자리하고 있는데, 비 오는 날의 사람의 흔적도 없는 호젓함에 나 홀로 고즈넉함에 빠져본다.

ⓒ시민기자 유재술

ⓒ시민기자 유재술

재실을 뒤로하고 사당을 찾아 뒤꼍을 돌아 올라간다.

사당은 숭덕재라 이름이 붙여졌다. 그의 높은 인품을 따라 덕을 숭상함일까. 적절한 비유일 것이다. 과연 명문가의 사당답다는 느낌이다.

ⓒ시민기자 유재술

ⓒ시민기자 유재술

어디나 그렇듯 사당의 건축물은 맞배지붕을 하고 있으며, 담에 덩그러니 걸린 호박이 멋쩍다.

ⓒ시민기자 유재술

ⓒ시민기자 유재술

다시 발길을 돌려 건물을 나온다. 들어갈 때 보았던 작은 협문이 이내 눈에 사로잡힌다. 비 오는 날의 풍경에서 바라보니 더욱 고풍스럽다. 종부할머니께서 심어 가꾸신다는 화초가 그 격을 더욱 아름답게 한다.

ⓒ시민기자 유재술

ⓒ시민기자 유재술

종부할머니께서 더욱 건강하게 오래 사셨으면 좋겠다는 바램으로 인사를 드리고 집을 나선다. 한편의 아름다운 영화를 보고 난 듯한 느낌을 받은, 비오는 날의 여행이었음에 행복한 마음이다.

[참고자료 – 한민족 대백과 사전, 포천군지, 조선왕조실록]